中国有超过2000万听障人士。他们的孩子被称为 CODA(聋人的孩子)。大多数 CODA 没有听力问题,但“听力”社会往往不接受他们。父母如何照顾 CODA?如果孩子半夜尖叫,谁来救?谁来教他们说话?我们聊聊CODA在中国的生活。有听力障碍的父母承受着巨大的家庭和社会压力。他们觉得必须向祖父母求助。对于孩子来说,这意味着爸爸妈妈不会在身边。父母的焦虑和不确定性只会加剧。

聋人父母的孩子通常成熟得更快。来自中国东部的 36 岁的 CODA 甜甜与父母和外祖父母一起长大。教她说话、辅导她功课的是她的祖父母。甜甜手语流利。她不记得她是怎么学会的——它已经成为她日常生活的一部分。甜甜上小学的时候爷爷奶奶就去世了。女孩脆弱的肩膀负责与外界的所有联系:支付账单、看病、银行业务,甚至与父母的权威沟通。

许多 CODA 会与父母互换角色。虽然还是孩子,但他们基本上成为了爸爸妈妈的监护人。从小到大,甜甜时刻监视着父母,不让他们受骗。在某种程度上,CODA 从小就学会了成为好父母。他们的日子比同龄人难得多。

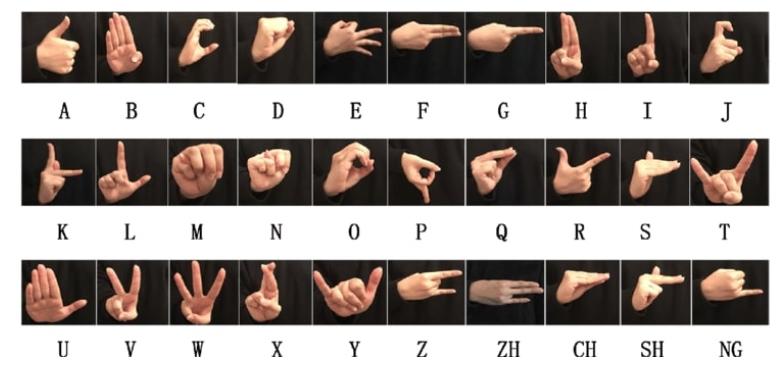

CODA 面临着不断的偏见。这会给他们带来压力。甜甜小时候随父母外出旅游时,路人总是指指点点。老师们知道女孩的家庭情况后,开始对她不好。他们只是没有意识到 CODA 也可以学习好并取得好成绩。同学问她是不是领养的。甜甜还是硬着头皮向别人求助。同时,CODA独特的经历也让他们在当今的中国社会显得与众不同。许多人成为手语翻译。比如,甜甜在不到10岁的时候就开始翻译手语了。随后,许多聋人向她求助。即使在今天,她在当地聋人协会中也深受爱戴和赞赏。与学习手语的健听人不同,CODA 通过与父母的日常互动来学习手语。专门学校教授的手语深受中国文学语言的影响。对于许多有听力损失的人来说,这似乎是不自然的。另一方面,CODA 甚至可以与从未上过学的听障人士进行交流。最近,中国 CODA 开始在中国社交媒体上组织自助小组。在互联网上,他们讨论从手语到即将举行的活动和事件的信息等方方面面。这让很多CODA有了人生中第一次的归属感。他们发现有人和他们有着相同的经历,解决了同样的问题。

然而,在中国仍有许多 CODA 感到被社会边缘化。一些逃避前世:不与父母交流,拒绝手语,试图隐藏自己的出身。作为聋人父母的孩子意味着具有混合身份。 CODA 不能选择他们的父母。但他们自己决定成为谁:迷失的灵魂或连接两个不同世界的桥梁。